年介涛花了八年时间,帮助了27位烈士“回家”。

在风雨如磐的1948年底,淮海战役蚌西北阻击战在怀远地区打响,该县陈集镇(原名陈集乡)是该战役的主战场之一,许多革命烈士牺牲后部分烈士安葬在陈集镇的土地上。负责安葬他们的人员将写有烈士姓名的青砖和烈士印章埋入烈士遗体旁,为烈士后人寻亲留下宝贵的标记,这些标记等待着被人唤醒的那一刻。

2010年,陈集镇党委、政府按照上级要求对全镇的所有散葬烈士墓进行普查,乡党委认为作为本地人且对当地历史有所研究又有一定文字功底的年介涛最适合这一工作。但是年老已经退休,政府方面又无法支付额外的工作报酬。

年介涛得知乡领导的意见后,毫不犹豫地接受了这份“工作”。此后经过四个月的时间,他走村入户向亲闻亲历安葬烈士的老人调查当地散葬烈士墓以及具体位置,搜集相关故事信息等,深入田间地头确定位置。在普查阶段,无论路途远近,年介涛都是骑自行车走访,前后寻访100多人次,共普查出83座无名烈士墓。

在怀远县有关部门支持下,2013年6月陈集乡修建了胡刘烈士陵园,(又称淮海战役蚌西北阻击战烈士陵园)将散葬在陈集乡境内的83位烈士遗骸移入陵园。烈日炎炎下年介涛老人把当时留下的这些“标记”一一归档,从这18个名字开始,当时已经64岁的年介涛为自己定下了奋斗目标——为这些烈士找到亲人。

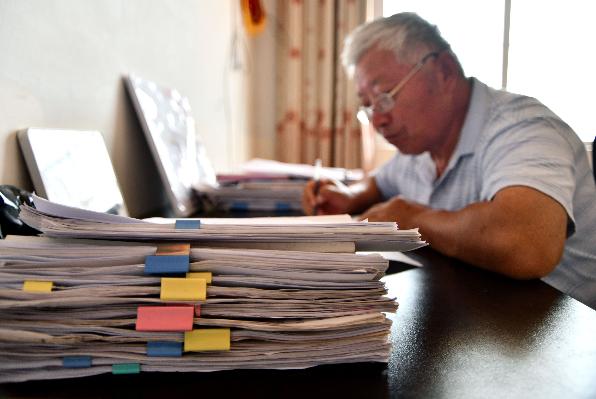

年介涛多方查找资料,深入了解淮海战役,尤其是蚌西阻击战这段历史,其中发现参加蚌西北阻击战的一支部队是华东野战军渤海纵队,这支部队的兵员主要来自山东省和河北省的环渤海地区。随后,他把这些区域作为烈士寻亲的重点,采取7种办法为烈士寻家寻亲。近8年来,他的寻亲足迹遍及皖、苏、鲁、冀、浙5省16市(县),行程近万公里。为在中华英烈网查找有关历史信息,他仅在参战部队兵源集中的环渤海地区,就查阅了近70个县(市、区)的10多万烈士名单。搜集记录整理寻亲资料足足有1尺多厚,约80万字。

2020年夏,久病初愈后年介涛发现胡刘陵园内还有7位有姓名的烈士家乡和亲人信息一直查无所获。于是他另辟蹊径,采取曲线寻亲的方式,寻亲范围不再局限7位有姓名的烈士,而是所有安葬在烈士陵园内的烈士,与当地的媒体和志愿者联系,寻求帮助。仅这一次又多找出了10位烈士的英名。

“一分耕耘一分收获。”凭借着一股老骥伏枥、锲而不舍的干劲,截至2020年底,年介涛已经成功为27名淮海战役的先烈找到了家乡和亲人,在这一个个再平常不过的数字背后,都包含了他超乎常人难以想象的付出。在怀远县委党史办公室和陈集镇党委的大力支持下,年介涛还编写了10万字的《团聚一怀远胡刘烈士陵园》一书,成为当地爱国主义教育的教材。2019年10月,他当选“中国好人”;2021年6月当选第七届安徽省道德模范。

“只要你们记着我,我就活着。”如今,已经75岁的年介涛依然没有停止寻找的脚步。他表示,要尽自己最大的努力,为无名烈士复名,为有名烈士寻亲到底。(朱永鑫 常晓建)

17531e11-b74b-424c-9cfd-b7c6a79f94d1.jpg)

766eaf13-f0ed-4d51-81a0-00930fa6376c.jpg)