日前,中国首位进入太空的女航天员刘洋作为世界杰出妇女代表,在联合国人权理事会作主旨发言,宣介中国航天“标准面前无性别”的平等理念,以及新时代中国妇女事业高质量发展理念和成就。

鲜为人知的是,在清代的安徽就有一位女天文学家,名叫王贞仪。她天资聪颖,勤奋好学,梦想驰骋在星辰大海。虽然在那个时代无法实现像刘洋这样的太空飞天梦,但在追求科学真知的道路上,她同样成就了一番天地。值得一提的是,在央视《航天之夜》的一期节目中,演员金晨曾用舞蹈演绎了航天员与王贞仪逐梦深空,对望百年的故事,令人动容。

虽然在29岁的芳华就令人遗憾地飘然逝去,但作为清代罕见的跨领域又超越时代的杰出女性,王贞仪在天文学、数学、医学、文学等领域所取得的成就,其突破封建桎梏的精神和对科学的贡献,至今备受海内外尊崇和认可。国际天文学联合会将金星地表的一个陨石坑以她的名字来命名。

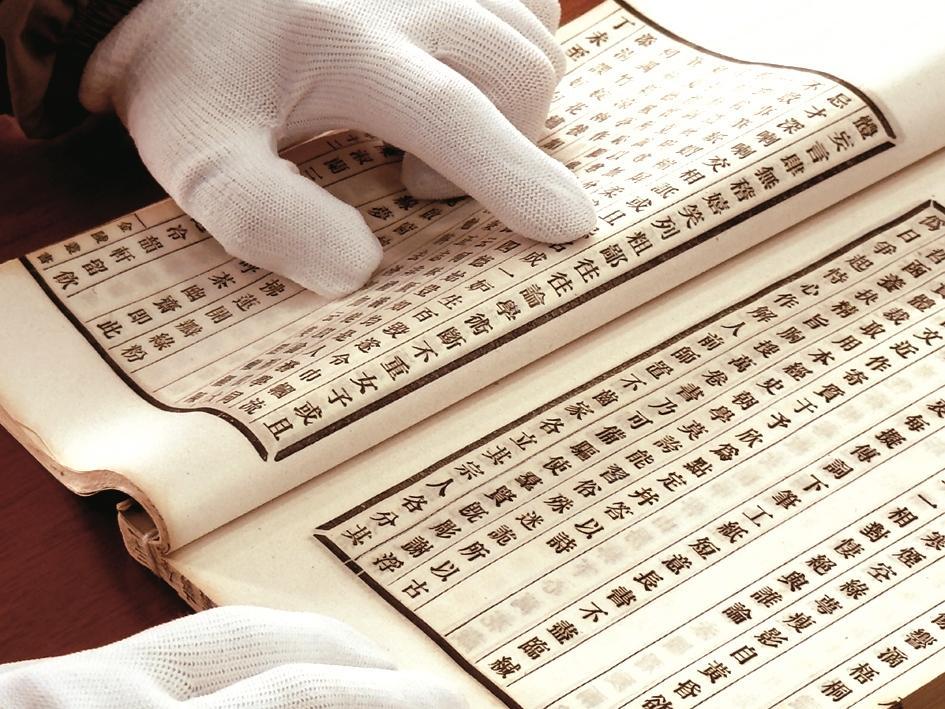

安徽省图书馆珍藏民国三年(1914)排印本《德风亭初集》十三卷,是王贞仪诗文全集现存唯一传世版本。在200多年前,这部书曾一石激起千层浪。书中文章涉猎广泛,展示了她超前于同时代人的科学素养和精神。

少女游历山川喜欢仰望星空

如果用一个时髦的词来形容少女王贞仪的风采,那就是:飒!

漫画王贞仪(来自网络)

根据《德风亭初集》诗文内容,王贞仪不仅学问扎实,还有丰富的阅历,从东北到岭南,足迹跨越十多个省份,翻越过泰山、华山等名山,游览过黄河、长江、珠江等大川。她一生约有三次跨越多省的长途旅行:第一次是十一岁时随祖母董氏赴吉林探望祖父、一代名宦王者辅;第二次是十六岁时,从吉林返回金陵;第三次远行是回到金陵不久,又侍祖母董氏及父亲北上,至京师逗留,西折关中,南过荆楚,至粤地居留数月。

一路上的所见所闻对王贞仪形成君子人格、秉持儒家立场有深刻影响,在她此后所著的诗歌辞赋中,也都有佳句印证,比如“天下”一词在《德风亭初集》中出现数十次,胸襟如此豁达,眼界如此开阔,这在晚清以前的女性别集中并不常见。

在旅居吉林近五年的时间里,除了读书,王贞仪还拜师于一位蒙古族将军夫人,学会了骑射。“跨马横戟,发必中的”,颇有金庸名著《射雕英雄传》里草原儿女一般的聪明伶俐、神采飞扬。

那是一段宝贵的时光,在广袤的东北大地上,王贞仪可以仰望浩瀚无际的天空,陶醉地“数星星”。她以超乎一般少女的天真和浪漫沉浸于观察天象,并结合自己掌握的天文知识,在凝望中探索着浩瀚宇宙的奥秘。

家有万卷藏书 遨游知识海洋

王贞仪为什么可以自由地遨游书海,徜徉于科学知识的海洋?这得益于她的家庭环境:崇文善学、开明慈爱。

她的祖父王者辅不仅是清代有一定级别和社会地位的官员,更是一位精通历算的专家。王者辅学富五车,家中有万卷藏书,据王贞仪回忆达七十五橱之巨。她的祖母董氏是天长进士董之燧的后人,也善诗文。

省图珍藏的民国三年排印本《德风亭初集》

“尤为难得的是,王者辅还很开明,很是疼爱这个聪明的孙女,看到孙女痴迷于读书,不仅不反对,还很鼓励。”安徽大学长期从事典籍与传统文化研究、明清史与徽学研究的胡中生教授说,王者辅对王贞仪的人生影响大于她的父亲,特别是在科学研究方面。

王贞仪曾在《敬书先大父惺斋公读书记事后》一文中说:“贞仪幼侍大父惺斋公,公细训以诸算法。即长,学历算,复读家藏诸历算善本十余种,潜心稽究十余年。”

当然,王贞仪也从她的父亲王锡琛那里汲取到了不少医学的营养。因为王锡琛精通医学,且以行医为业。有开明善教的家中长辈和相对优渥的读书环境,让好学而善思的王贞仪得以乘风而上。可惜的是,王者辅去世后,家里又遭了火灾,藏书散失殆尽,而王贞仪也从此失去研究天文历算之路上的导师,只能靠自学摸索前行。

情意难舍天长 诗词长念故乡

王贞仪是安徽天长人,老家在北乡一带。她在《韩园公传》中写道:“余家天长之旧居有园地三十亩,邻于屋之旁,园中近地西隅拓畦隙,为茅屋七间,园以内所蓄果树、蔬菜各半之。”记录的正是天长旧居的情况。

在《题天长旧居藏书阁》一诗中她写道:“万卷遗先泽,牙签历世披,编摩开手眼,友尚得师资,逸种标完帙,珍藏博广知,陶匏聊复志,堪敌百城奇”。

网络上最常见的王贞仪形象(来自网络)

在《裕圃记》中,王贞仪记录了她在天长的堂叔王廷琛(字鲁献,号棣庵)夫妇耕种二十多亩园圃的故事:“家从叔棣庵同叔母何孺人居天长邑之东乡里,叔少业儒而兼习农务,以故孺人亦知耕种事,家宅之东有园圃,名曰裕。”

值得一提的是,王贞仪在《裕圃记》中表达了自己的价值观,她认为一个人的富裕不应停留在物质的享乐上,而是要有远大的志向。

十九岁时,王贞仪和全家人迁居江宁,因此她在著作中又号江宁女史、金陵女史。在《德风亭初集》自序中,落款就是“金陵女史王贞仪”。

即便后来到了外地,王贞仪仍情牵故乡。她在《天长旧居别大姊即次送别原韵》中写道:“闺中怜远别,相送感离群。故国翻如客,知心独有君。可堪经月叙,又擬隔年分。双泪尊前落,关河怅白云。”

自由追寻爱情 主张男女平等

在那个讲究“三从四德”的封建年代,女性的社会地位一直低下而被动。

令人称道的是,《德风亭初集》表现了王贞仪对妇女气节才智的颂扬,对女性能力和品质的自信,对女子全方面学习的重视和坚持。其《自箴》诗有言:“人生学何穷,当知寸阴宝……男女非相殊,彝德各宜保”,《题女中丈夫图》则直言自己“足行万里书万卷,尝拟雄心胜丈夫”,也可以看出其已具有一定的男女平等思想。

《金陵丛书》收录《德风亭初集》

这个勇敢的女子,敢于在封建年代里以前卫的姿态,表达自己的观点,亮出自己的态度,不仅是意识的觉醒,更是知识的力量。她在《上卜太夫人书》等篇章中不仅公开反对“女子无才便是德”,还主张女性应与男性平等接受教育。

才华如此出众的女子,必然会吸引异性的目光。在那个封建年代,王贞仪并没有奉“父母之命,媒妁之言”,而是自由恋爱。她与宣城文人世家的詹枚在南京相识,惺惺相惜,并最终走到了一起。

在二十五岁时,王贞仪“晚婚”嫁给了詹枚。成家之后,爱妻且惜才的詹枚鼓励并支持王贞仪继续研究学问,勉励她编辑整理自己的著作,不要因为操持家务荒废了才学。

“詹枚对于王贞仪的爱,也是很开明、包容的。即便以现在的眼光来审视,也是十分豁达的。”胡中生教授说,结婚以后,王贞仪收了一位年轻的男弟子夏乐山,一起读书研学。对此,詹枚坦然接受,默默支持。而后来,也是夏乐山一再恳请,促成王贞仪将自己的作品编成了《德风亭初集》。

“王贞仪一直专注于苦读和钻研,可谓到了废寝忘食的状态。或许是正因久坐、熬夜等原因,本来爱运动、善骑射的她,到后来却拖垮了身体,健康每况愈下,属于典型的积劳成疾。”安徽大学胡中生教授说,结婚后并没有过两年,王贞仪就病倒了。

科学天地大显身手 “惊艳”世界200年

明末清初西学东渐,西方科学和思想开始传到我国。英国数学家纳皮尔发明的算筹计算法,传入我国后也被称为“筹算”。王贞仪也饶有兴趣地研究了这种“筹算”方法,并富有创造性地把繁杂的天文计算转变为充满趣味的实验。在数学领域,她撰写了《勾股三角解》《历算简存》《筹算易知》《象数窥余》等著作。

王贞仪生活的年代,人们对于世界的认知还停留在“天圆地方说”中。而在《德风亭初集》中,王贞仪《地圆论》的开篇第一段里这样说:“盖人之所居附于地,目光察远皆直至其处。地虽圆体,百里、数十里不足见其圆,而目之直注,四望皆天,似地与天皆方际而平,不知其平乃目所见之绳直而不少曲之平,非地果平而方也。”在这篇文章中,王贞仪通过自己的日常观察,并结合天文、地理知识,从六方面阐明了“相对空间位置”这一概念,论证了“地圆论”的先进性。

王贞仪画像(来自网络)

在《月食解》里,她以“日具光,月借日之光”来阐释月相的变化,这一理论认知和现代天文学的认识完全一致。而通过长期夜空观星,她观察到了水、金、火、木、土五大行星的运动规律,并专门撰写了《经星辩》这部著作,详细论述了自己对行星运行方向的科学认知。

原创话剧《望星河》再现了这位享誉世界的中国女科学家王贞仪的一生。(图为剧照)

在探秘科学的天地里,王贞仪厚积薄发,大显身手。在《德风亭初集》中,有相当数量的诗文,专门论证天文、历法、气象、地理、算术等科学领域的具体问题,共计十六篇,三万余字,接近总数的三分之一。也因此,她被写进中国天文数学史著作《畴人传三编》。而到了现代,她的价值更被发现和看重,2019年世界权威科学学术期刊《自然》将其选入“为科学发展奠定基础的女科学家”。(安徽商报融媒体记者 武鹏 王素英 通讯员 周亚寒 文/摄 周继龙/图)

17531e11-b74b-424c-9cfd-b7c6a79f94d1.jpg)

766eaf13-f0ed-4d51-81a0-00930fa6376c.jpg)