在安徽省利辛县马店镇孙刘村王营37户的农家小院里,61岁的王学斌老人小心翼翼地打开一个红布包裹。褪色的毛巾上“老山、者阴山自卫反击战胜利纪念”的字样依然清晰,泛黄的合影里,年轻的战士们在52号高地的猫耳洞前笑得坚毅——这是属于1984年的战火记忆,也是他珍藏四十年的精神勋章。2025年6月16日,这位有着四十一年党龄的老兵,将带着这些“生命信物”走进马店孜镇便民和退役军人服务中心,完成一场跨越时空的特殊捐献。

硝烟里的青春:从农田到战场的热血征程

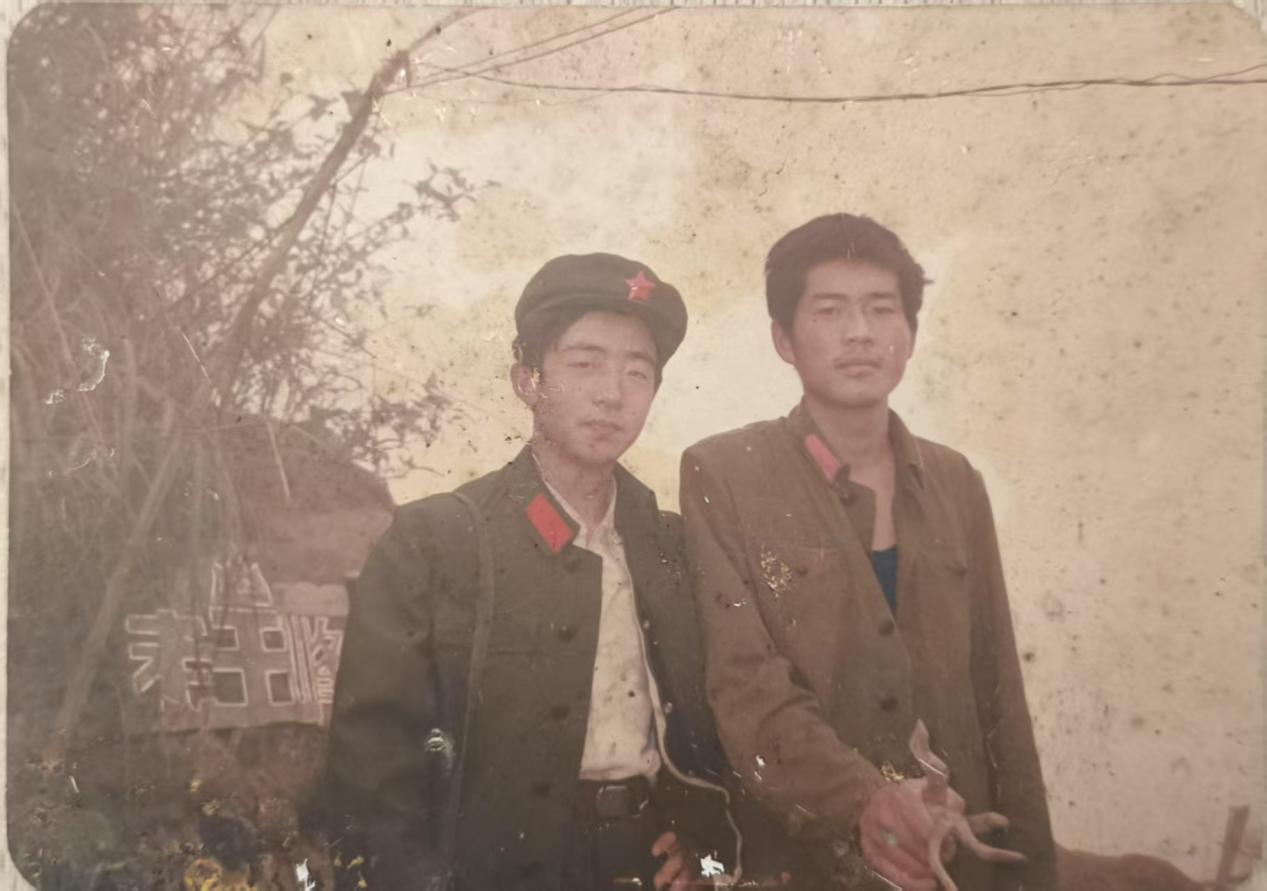

1964年出生的王学斌,19岁时穿上军装奔赴云南边陲。1984年7月的老山前线,炮弹在阵地周边炸出漫天尘土,作为班长的他总把最危险的警戒任务留给自己。“当时班里有个新兵怕黑,我就把能透光的猫耳洞让给他,自己守在洞口防偷袭。”老人抚摸着合影里自己年轻的脸庞,声音微微颤抖。在“一不怕苦、二不怕死”的精神激励下,他带领战士们在潮湿泥泞的战壕里坚守数月,用血肉之躯筑起钢铁防线。当战争胜利,昆明军区发放胜利纪念毛巾时,王学斌把它叠得方方正正,塞进贴胸的口袋——这不仅是战利品,更是对战友们“困难危险留给自己,方便让给别人”的无声承诺。

四十年的守护:从战场纪念品到精神传家宝

退役返乡后,王学斌带着军功章和两件“宝贝”回到了利辛县农村。农忙时,纪念毛巾被他当作头巾擦汗,却始终舍不得让它沾上一点污渍;合影照片被压在床头柜的玻璃下,每当儿女好奇地询问,他总会指着照片里的刁玉泉说:“这是跟我一起扛过枪的兄弟,我们在猫耳洞里分过最后一口压缩饼干。”四十年来,毛巾边缘磨出了毛边,照片边角也泛起霉斑,但老人每年都会用清水轻轻擦拭毛巾,用透明胶带仔细粘好照片的破损处。“这些东西跟着我经历过生死,放在家里是念想,但放在军史馆里,才能让更多人知道那段历史。”2025年春天,当他从新闻里得知安徽省革命军事馆征集文物时,这个念头便再也没动摇过。

跨越时空的交接:一位老兵的赤子之心

6月16日清晨,王学斌特意穿上洗得发白的旧军装,胸前的党徽在阳光下闪闪发亮。走进马店孜镇便民和退役军人服务中心,他郑重地将红布包裹递给工作人员。“这条毛巾是1984年9月发的,照片是12月在52号高地拍的。”老人逐项介绍着物品的来历,眼角泛起泪光。

对王学斌而言,捐献的是物件,留下的是信仰——就像他在捐献登记表上写下的那句话:“把胜利的记忆交给国家,是一个老兵最后的‘战斗任务’。”这份来自战场的赤诚,终将在新时代的光影里,成为激励后人的精神火炬。(李磊)

17531e11-b74b-424c-9cfd-b7c6a79f94d1.jpg)

766eaf13-f0ed-4d51-81a0-00930fa6376c.jpg)